「墓じまい」ってよく聞くけれど、いったいどんなものなのでしょう? どのような人が検討して実施しているのか、知っているようで知らないのが「墓じまい」。イベントで勉強する機会がありましたので、ご紹介します。

プロに直接聴ける貴重な機会でした!

GOGOお墓参り お墓のこと聴いてみよう !

イベント概要

5月5日こどもの日、「墓じまいする前に 5月5日だ GOGOお墓参り お墓のこと聴いてみよう !」と題するセミナー講演会に参加させていただきました。

こんなにお墓を連呼しちゃうイベントに、引き寄せられないはずはありません。

そもそも「お墓」だけにフィーチャーした一般向けのセミナーってあまりないのです。「終活」の一項目に括られていたり、かと思えば業界向けの濃すぎるものだったり。たっぷり1時間もお墓のお話が聴けるだけでもわくわくの機会でした。

「お墓のみとり®︎」とは?

このイベントは、全国の石材店でつくられたグループ「お墓のみとり®︎」から、誠石材工業とうめ家石材店のチーム松戸による企画でした。TwitterやYouTubeで発信されている、うめ家さんの告知で知ることができたので、やはりSNS大事です。

「お墓のみとり®︎」とは、全国の石材店と士業の方々、墓地管理者・寺院・霊園などとのネットワークを通じて、墓じまいに関する相談から施行までのサービスを展開する団体です。

「そのお墓、本当になくしてしまっていいの?」「最後まで手を合わせる場所を大切にして欲しい」といった想いから生まれた団体。お墓じまいやその生前予約サービスを、それぞれの想いを大切に、ワンストップで提供されているそうです。

このお墓のみとり®︎を発案し、代表をされている大橋理宏さんが、講師としてお話くださいました。家業である大橋石材店の二代目社長であり、現場経験も豊富なお墓コンサルタントでもあります。

まさにお墓や墓石・墓じまいのスペシャリストによるもので、なんでも聴ける機会だった訳ですね。

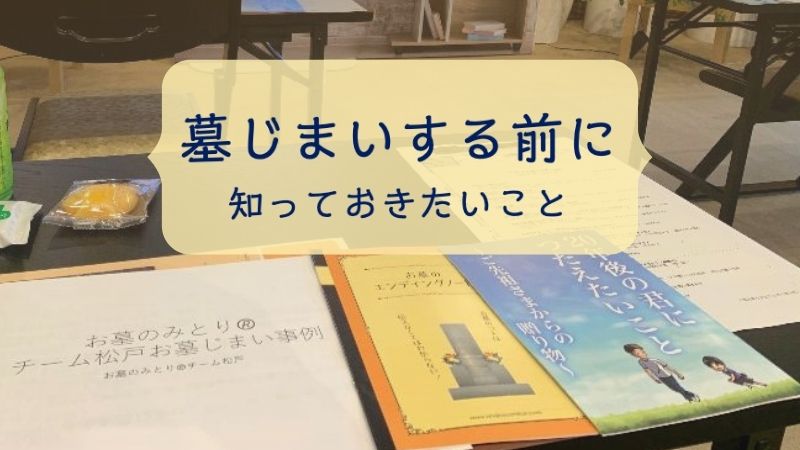

霊園前のセミナー会場

会場は千葉県松戸市、都立八柱霊園正門からすぐの法要館。正門からまっすぐに伸びる広い参道に石材店が立ち並ぶ、風情ある雰囲気のなかにありました。

ここは法事会場や会食、休憩所として誰でも利用できる開かれたスペースのようです。浄土真宗のお寺、佛心寺が運営しており、仏事全般やお墓に関する相談、墓参り代行なども依頼できるそう。八柱霊園利用者にとってもありがたい場所ですね。

ガラス張りで明るい1Fスペースに、セミナー用の準備が整っていました。

このような場所でお墓のお話を直接聞く機会、とっても貴重だと思いませんか? しかも無料なのに、お茶にお茶菓子まで。

セミナーには、地域の方、八柱霊園にご縁のある方もいらっしゃっていて、困ったことがあったらすぐ相談できる人や場所が身近にあると知るだけでも、とても意義のあることだと思いました。

「墓じまい」をさまざまな角度から

墓じまいする前に

今回のセミナータイトルには「墓じまいする前に」という前振りがありました。墓じまいの具体的なやり方というより、その前に知っておこう、聴いておこう、という趣旨ですね。

ほんと、それなんです。お墓の勉強中のわたしですが、墓じまいに関してはすこし後悔があります。父方の故郷の墓じまいを数年前に母が終えていたのですが、当時はなにも関わることがなく、事後に知ったからです。

大橋さんが、永代供養に預けたら、あるいは散骨などで撒いてしまったら、もう遺骨は戻らないことを強調されていたことも今ならよく分かります。

ですから「お墓ってそもそも何?」という、普段は考えないような問いに立ち返ることも大切です。

お墓とは、遺骨の埋葬場所であることとは別に、大橋さんの言葉のなかでは「故人の魂をおさめる場所」「故人とのつながりの場所」などがしっくりきました。

同様に「お墓って誰のもの?」という問いかけもありました。

一つには墓碑に名が刻まれた人のものですが、現実には直接関わって管理していく人(家族や親族)のものでしょう。そういう意味では、お墓とより長く付き合うことになる人も、当事者意識を持つべきなのだと思いました。

人それぞれのものではありますが、お墓のプロフェッショナルの捉え方はおおいに参考になりました。「おはかんり」でもまだ言葉の定義からしか考察できてないので。

「墓じまい」と「改葬」

今あるお墓をどうするか、というときに「墓じまい」と「改葬」という言葉が出てきます。最初に理解しておくべき点を、レクチャーいただきました。

例えば、誰も継承する人がいないお墓を畳みたい、というような時に「墓じまい」をイメージしますよね。墓石を撤去することは「墓じまい」に含まれますが、収められた遺骨をどうするかには、バリエーションがあるのです。

一つは、遺骨をほかのお墓や納骨堂へ移す「お墓のお引っ越し」で、これを「改葬」と呼びます。もとのお墓がなくなるという意味で「墓じまい」と呼ばれることも多いのですが、同時に考えるべきは「改葬先」です。

もう一つは、取り出した遺骨を別の形で手放すことで「改葬」を伴わない「墓じまい」です。散骨や自然葬がそれにあたりますが、いずれも簡単にできることではないので、事前の手配は必要になります。

よって、事務的に言ってしまうと「墓じまい」=「今あるお墓の撤去・契約解除」+「改葬先の手配・契約」ということになるでしょうか。

改葬先(=お骨の行き先)は、新たな地にお墓を建てる場合もあれば、合葬・合祀墓、樹木葬のような共同墓で永代供養にする場合、納骨堂や室内墓所でも一定期間の個別管理ののちに永代供養してもらうなど、さまざま。遺骨の一部をのこして自宅で手元供養にすることもあるそうです。

予算の問題も出てきますが、お墓の撤去費用もお墓の立地や墓地管理者により大きく変わってしまうので、事前のリサーチやプロの見積もりが欠かせないことも、よく分かりました。

墓じまい事例から

セミナーではいくつかの実際の事例をご紹介いただきました。主にどんな問題や想いがあって、どのように墓じまいを行ったか、という観点からお話いただき、どの事例にもオリジナルのストーリーがあって、それぞれに寄り添っていらっしゃるお仕事ぶりも素敵でした。

事前に縁故者に確認をとっておくことも大事なこと。墓じまいのあとに、それを知らなかった親族によって訴訟にまで発展したケースもあったそうです。墓じまいを考えるのは、継承する人がいなくなるから、と思われがちですが本当にいないのかどうか、いま一度考えてみるべきですね。

そのお墓にとって「墓じまい」は一度きりだし、背景も結末もオンリーワンだということは、他者の事例を知ることでより鮮明になりました。

お墓のみとり®︎チーム松戸さんからも、さまざまなお墓じまい事例を共有いただきました。

なかには墓じまいが必要でないケースや、人間関係に起因する困りごとや金銭問題、病気、死、遺言……お墓だけの問題ではないところまで。地域に寄り添う石材店さんだからこそ見えてくる、具体的な解決方法や顛末にも驚かされました。

お墓にまつわる問題がいかに多種多様か、そして人間の営みとはこうも複雑なのかと知ることにもなりました。

お墓のリサイズ・再利用

お墓にはなぜ石を使うようになったのか、それは耐久性があり、半永久的であるためだそうです。今回、そんな石を扱う石材店さんから聞いた「お墓のリサイズ・再利用」が、印象的でした。

わたしたちが愛着があるのは、お墓参りで手を合わせてきた墓石そのものだったりもしますよね。お墓の形や石質、色などもその家、その人ごとに固有のものを選んでいたはず。墓じまいして、墓石を処分してしまうのは心苦しいものでしょう。

そんな時、使わなくなった墓石を、お墓のお引っ越しと同時に再利用できるとのこと。石をクリーニングしたり、リサイズしたりして、一部を新しいお墓に蘇らせることも実際にあるそうです。

また、お墓ではない形でご先祖さまの思い出に、小さなお地蔵さんやミニチュア墓に加工したり、家紋部分だけを残したり、お数珠の玉にして取り入れたりと、石の加工に関してはさまざまに相談ができるとのことでした。

このことを「リ墓ーン®︎」と名付け、お墓のみとり®︎の加盟ネットワークで広め、展開していているそうです。これは覚えておきたいですね。

墓じまい・改葬ハンドブック

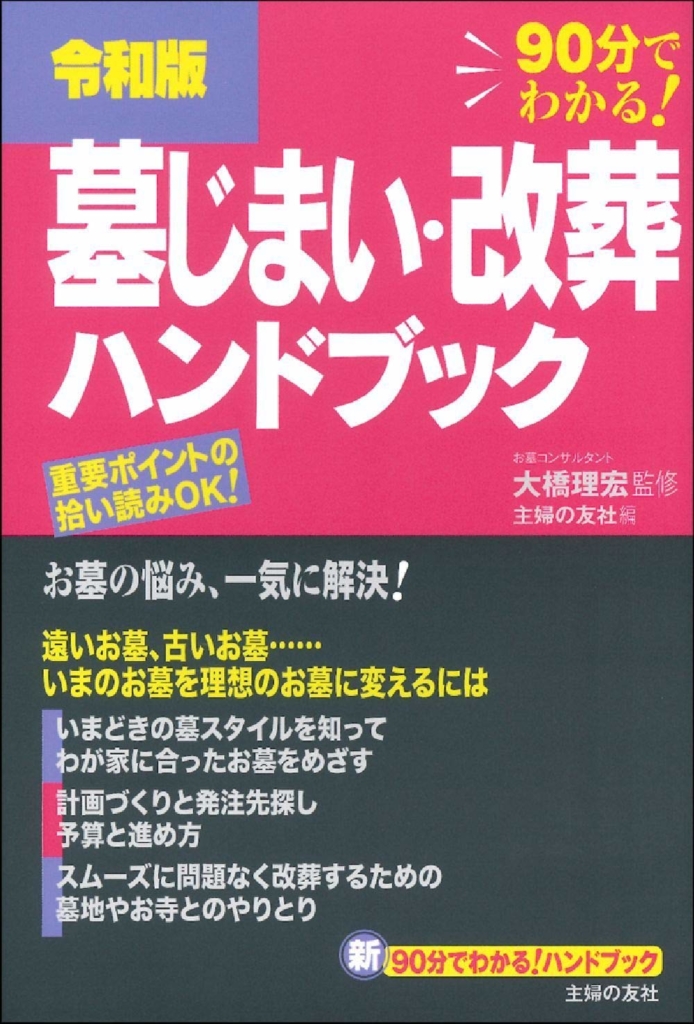

今回登壇された大橋理宏さんが監修された本「令和版 墓じまい・改葬ハンドブック」(主婦の友社 編)が3月末に発売しています。

本記事ではお伝えできなかった具体的なこと含め、最新の墓じまいについて知りたければ、まずはこの一冊で十分なほど、網羅的に読みやすく編集されていました。

巻末付録として「お墓のエンディングノート®︎」が付いているのもおすすめポイントです。実はこれ、お墓のみとり®︎が作っているノートの抜粋版になっています。

当日いただいたノートがこちら。お墓のみとり®︎の石材店などでいただけるそうです。

まとめ

あっという間だった約1時間ほどの講演で、改めて「墓じまい」は一度きり、と実感しました。そもそも必要なのか、どんな形が合っているのか、事前にきちんと調べたり、相談したりすることで見えてくるはずです。

お墓に向き合う貴重な機会に、お墓のプロフェッショナルと直接お会いでき、新しい発見や気づきもいただきました。リアルの場を設けていただいたこと、ご縁に感謝します。足を運んで本当に良かったです。

しかも、会場は都立八柱霊園の目の前だったため、霊園見学まで兼ねることができちゃいました。(八柱霊園については別記事にて)

これからもセミナーや勉強会など、積極的に出かけていきたいと思います。