12月初旬、東京湾の海洋散骨体験クルーズツアーに参加してきました。

お墓を持たない葬送の方法である海洋散骨について、知識としてはあるものの、実際どんなふうに行われているのか? どんなことを感じるのか? 当日の様子とともに、レポートします。

海洋散骨が気になる

お墓を管理したいおはかんり的には、「海洋散骨」はお墓の多様な選択肢のひとつとして捉えています。お墓を考えるうえでは、切っても切り離せない存在でです。

そんな「散骨」についての現状や、気になっていることは、別の記事にまとめることにします。

お墓に入らずに弔われ、遺骨を保管することなく、自然に還るという葬送のかたちがある中、今現在の日本で身近にアクセスできる方法が「海洋散骨」ではないでしょうか。

実際に今年の動向だけを見ていても、散骨のニーズが増えているという意識調査や、散骨事業者の増加や露出も顕著になっていると感じています。

東京湾散骨体験クルーズ

こうした動きや興味関心から海洋散骨が気になっていたところ、ちょうど先祖のお墓問題に頭を悩ませていた友人と意気投合し、「百聞は一見にしかず」と海洋散骨を実地で体験してみることにしました。

さっそく以前からチェックしていた「散骨体験クルーズ」に申し込み。行き先は、わたし自身もっとも身近な東京湾です。

では、当日のレポートです。

乗船〜出航

12月某日、晴れ。前日に予定通り出航されるとの連絡がありました。自然が相手のことですから、天候は大切です。

集合は、中央区晴海の朝潮小型船乗り場でした。都営大江戸線の勝どき駅から晴海通りを数分歩き、黎明橋を渡った先に船着場への入り口があります。

時刻は11時30分。本日乗せていただく「LENNON(レノン)号」がスタンバイしていました。開放的なスカイデッキが特徴の小型クルーザーです。

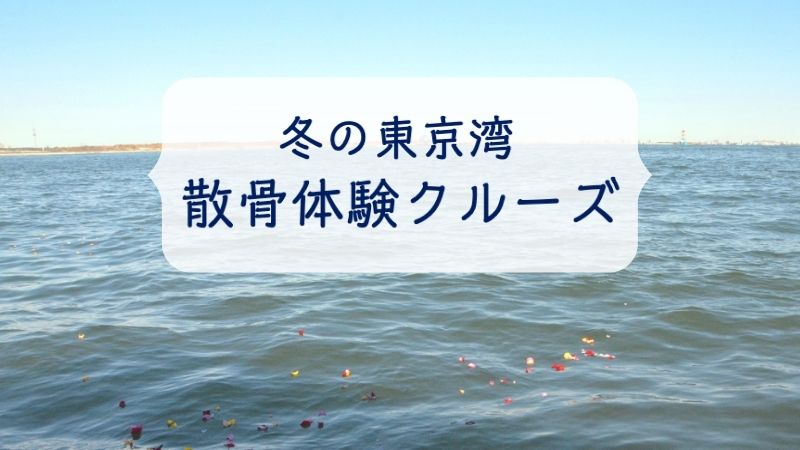

体験クルーズの参加者は6名、それぞれのテーブルにお菓子や資料などがあり、飲み物を受け取ります。出航に先立って船長・村田さんの挨拶、そして散骨コーディネーターの畑山さんによる海洋散骨ミニセミナーがありました。

海洋散骨の件数は右肩上がりに増えているそうで、本クルーズ主催のブルーオーシャンセレモニーさんでは、北海道から沖縄まで、昨年2020年には600件以上の散骨に立ち会われているとのこと。

海洋散骨のルール・マナーに関しては以下のような説明がありました。

- 散骨は葬送を目的とし、場所や方法は、まわりの人の宗教的感情を十分に考慮しておこなうこと

- 海洋散骨をおこなう海域は、漁船や海上交通の要所を避けておこなうこと

- お骨は形がお骨と分からない程度に粉末化すること

- 環境問題に配慮し、自然に還らない副葬品を海に撒いてはいけないこと

船内には模擬祭壇が準備され、村田船長(!)を偲んでの散骨セレモニー擬似体験が行われます。

東京湾プチクルーズ

当日は雲ひとつない快晴、風も弱く絶好のクルーズ日和。スカイデッキへ上り、東京湾のプチ観光クルーズを楽しむことができました。

散骨スポットまで約40分ほど、みなさん自由に過ごしながら、2名のスタッフさんになんでも聞くことができます。

途中、富士山がくっきりと見えてきました。冬の澄んだ空気だからこそ、東京湾からも富士山を望むことができるのですね。やはり雪を被った富士山の姿は格別です。

景色を眺めていたらあっという間に、東京国際空港・羽田沖までやってきました。離着陸する飛行機が間近に見えます。

擬似散骨体験〜セレモニー

ここで一旦船内に戻り、一人ずつ散骨を擬似体験していきます。

散骨のときはエンジンを止めるため、船が大きく揺れるので注意が必要です。エンジン音が無なくなると、静かな海と一体になるような感覚がありました。

事前に用意された水溶性の紙の袋に入ったご遺骨を受け取り(模擬散骨では、お塩とお米を砕いたものでおこないます)、後方のデッキから一人ずつ、なるべく海面近くまで手を近づけて、撒いていきます。

さらさらという音、波が船にあたる音以外は、静寂のなかです。実際にはここでお別れとなると考えると、身が引き締まるようです。

体験は一袋でしたが実際のご遺骨の場合、成人の全骨だと1.5kgくらいにもなるので、けっこう大変な作業になりそうです。風が強い場合は粉骨が舞い上がってしまうため、袋ごと手向けることになるのだそうです。

続いて、お花を手向けます。カラフルな生花の花びらが用意されていました。希望の色などがあればリクエストもできるそうです。

風も波も穏やかだったためしばらく近くを漂い続けた花びらたちも、天候によってはすぐに見えなくなってしまうこともあるそうです。故人にゆかりの飲み物や食べ物なども、ここで手向けることができます。

散骨が終わったら2階のスカイデッキでのセレモニーへ。船長がマリンベル(号鐘)を鳴らし、皆で黙祷をささげます。鐘の音が鳴り響き、神聖な空気に包まれました。

そして、波間に漂う花びらを眺めながら、船は大きく3周旋回して、散骨ポイントを後にしました。

一連のセレモニーは散骨体験クルーズのものです。

チャーター散骨プランであれば、自由なお見送りやセレモニーができるのではないでしょうか。合同散骨プラン、代行散骨プランもあり、また、ペットのお骨を扱える合同散骨プランの日も設定されているそうです。

帰船

帰りの方が早く感じるのは、世の常なのでしょうか。あっという間にお台場まで戻ると、海鳥たちがやってきました。

渡り鳥のため、この光景も今の時期ならではのようです。

散骨にふさわしい日があるのか伺ったところ、特に決まりはないが四十九日を目処にされる方も多い、とのことでした。あまり長く経ってしまうと踏ん切りがつかなかったり、タイミングを失ってしまうのかもしれません。

気候の心配はどの季節でもありそうですが、富士山もよく見えて海鳥にも会える冬の時期も良いな、と思いました。

分骨・手元供養

ご遺骨はパウダー状にして散骨しますが、一部を手元に残しておくことも、もちろん可能です。

そんなときのための手元供養グッズに、小さな骨壷や、アクセサリータイプのものなど様々に用意されていたので、必要なら事前に相談しておきましょう。

海洋散骨証明書

散骨が終わると、海洋散骨証明書がいただけるそうです。

散骨ポイントの緯度と経度、日付と時刻、当日の写真が印刷され、額装されていています。

座標が判れば、いまやGoogleマップでもすぐに見ることができ、お墓はなくても、これが墓標代わりとなります。参加できなかった親戚や友人にもシェアできますね。ちなみに、上の証明書の散骨ポイントはこちら。

羽田空港の目の前ですね。意外に陸から近いな、と感じました。

この海域を選ぶ人のポイントとしては、ここが羽田空港の展望デッキから望めることなのだそうです。海側から見ても、空港管制塔や展望デッキのあるターミナルが見えますから、おおいに納得しました。

メモリアルクルーズなどは用意されているものの、羽田空港に行けばいつでも、あの時の海を目の前にすることができるのです。もしかしたら遠くのお墓に行くよりも手軽に、頻繁にお参りもできるかもしれません。

ジェット機が離着陸する様子もよく見えますし、旅行が好きだった故人にもふさわしいポイントではないでしょうか。

これで、全行程で2時間ほどの散骨体験クルーズは、無事終了となりました。

注意したい点

以上、模擬散骨だからお気楽にみえる体験にはなってしまいましたが、実際に分かったことは多くありました。

送り方や弔いを考える時間を持てたことは言うまでもありませんが、それとは別に、散骨するならどうしても注意したい点があります。

それは、船酔い対策です。

わたしはなんとか大丈夫だったのですが、同行の友人が帰路に酔ってしまい……かなり辛そうでした。往路は風に当たって気持ちよいクルージングだったのですが、散骨ポイントでエンジンを止めるため、どうしても揺れやすかったこと。また船内での待機のときや、3周旋回するところで、油断してはいけませんでした。

酔い止めの服用、空腹を避けるなどの準備は事前にお伝えいただいていたもの、絶対に対策しておいた方がよいです。

特に乗り物に慣れていない方やお年寄り、お子様などはより注意が必要かもしれません。東京湾の場合はオンラインで配信するプランなどもあるようなので、そうしたことも念頭に。

大事な日がつらい経験になるのは避けたい! と心からお願いいたします。

散骨体験クルーズ・セミナー

今回わたしが参加したのは、ブルーオーシャンセレモニーの散骨体験クルーズ(1人5,500円)です。

月に1回程度は東京湾の体験クルーズの日が設定されており、先々のスケジュールも出ているので、検討したい、体験してみたい方は要チェックです。

こうした機会を通じて、疑問点があれば解消できますし、大切なご遺骨、たった一度の散骨と考えれば、事前に確認できる場が用意されているのは安心感がありますね。

ところで、ブルーオーシャンセレモニーを知ったきっかけは、代表である村田ますみさんのご著書「お墓に入りたくない!散骨という選択」を読んだことでした。

散骨専門の会社を立ち上げた経緯や、お墓や葬式の問題点、供養の多様化、散骨に関する詳しい紹介などのほか、今回体験した散骨の流れや、実際に散骨された方の声なども収められています。

2013年に書かれたものですが、とても勉強になりました。ブレない姿勢で事業を拡大されていることも、体験したからこそ改めてよく伝わりました。

まとめ

散骨の流れや、雰囲気がすこしは伝わったでしょうか。

あくまで東京湾の、このクルーズだからこその体験でもあったかと思います。業者によって行程や段取りも違うでしょう。

誰にとってもオンリーワンの経験となるのが、散骨です。もしも海洋散骨を希望するなら、あらかじめ疑問は解消し、イメージできることが大切だと、強く感じました。

そのためには、やはりきちんと対応してくれる業者を選ぶこと、そしてできるなら体験もおすすめしたいです。

今回は良い天気やスタッフさんに恵まれ、自分自身もコロナ禍でのリフレッシュにもなった1日でした。友人も、(船酔いさえなければ)貴重な経験だったと言ってくれて、ほっとしています。

散骨が気になる方に、すこしでも参考になれば幸いです。