「さまよう遺骨」という衝撃的なタイトルが目を引いた本書。遺骨って、お墓に入るものでは? と漠然と思っていたら大間違いなんです。遺骨は死んだ人の数だけ日々増えていくもの、ましてやこれから日本が直面する多死社会において、遺骨過多になろうことは目に見えているのです。消える「弔い」とは、いったいどういうことなのでしょうか。

『さまよう遺骨 日本の「弔い」が消えていく』とは

2019年3月刊行の新書『さまよう遺骨 日本の「弔い」が消えていく』(NHK出版)は、NHKの報道番組「クローズアップ現代+」から生まれた書籍です。「遺骨」がキーワードとくれば、お墓と深い関係があることは間違いなさそうです。

2016〜2018年放送の「クローズアップ現代+」から5本の特集を軸に、さまざまな角度から「遺骨・墓問題」を掘り下げてまとめられたもので、以下が該当の番組です。

これらの番組はアーカイブ(NHKオンデマンド)で見ることができないようなので、書籍化はありがたいことです。実用ではなく、ルポルタージュとしている点でもたいへん読み応えがあり、考えさせられる一冊となっています。

目次

目次だけでも読んだ気になれちゃうボリュームですが、すべてが問題意識や課題の発見につながる見出しで、気になってしまうのではないでしょうか。

『さまよう遺骨 日本の「弔い」が消えていく』目次

はじめに──「家族」に忍び寄るひずみ

遺骨はいったいどこへ行くのか

遺骨に翻弄される人々を追う

現代における弔いの在り方

第一章 遺骨が捨てられる?!

増加する遺骨の置き去り

遺骨が落し物として届けられる

身元判明でも引き取り手のない遺骨

さまよう遺骨と対峙する自治体

引き取りを拒否される遺骨

遺族にたどりつけないという現状

合葬される無縁遺骨

通帳に遺された五十万円の意味

合葬墓に納められる遺骨

「八二九番」の男性

「せめて無縁“仏”にしてあげたい」

遺骨を抱え込む自治体

大量の遺骨の扱いに苦しむ浜松市

処分される無縁遺骨

黒いかたまりに変化する遺骨

火葬後の灰を売却する自治体も

多死社会の到来

増え続ける一人暮らし高齢者

生活保護を受ける高齢者も増加

増加の一途をたどる葬祭扶助費

宙に浮く「遺留金」

第二章 遺骨を手放したい人々

「預骨」~遺骨を預かるサービス

「借金してまで墓は買えない」

大きな負担となる墓コスト

「迎骨」~遺骨を引き取るサービス

別れた夫の遺骨

「送骨」~遺骨を郵送するサービス

両親の遺骨と暮らし続ける男性

「自分の暮らしで精一杯」

新しいサービスに救われる遺族たち

遺骨を預けたまま音信不通に

「骨なんか、捨てちゃっていい」

妻から引き取りを拒否された夫の遺骨

墓がもてない事情と散骨

拡大する散骨サービス

父親の遺骨を手放すとき

手軽さが魅力の散骨サービス

あいまいな散骨ルール

「処分」としての散骨

遺骨を火葬場から持ち帰らない

遺骨でつくる仏像

増加する単独世帯

家族の縮小化と未婚率・離婚率の上昇

家族の役割を担う葬儀会社

代々の墓に入れない人たち

日本の「弔い」は消えていく

第三章 急増する「墓じまい」と新たな弔いのかたち

墓は受け継ぐものという考え方

番組に寄せられた「墓じまい」への声

墓じまいがブームに?

墓じまい要らずの墓

無縁墓にしたくない

墓じまいがもたらした平穏

煩雑な改葬手続き

電話一本で墓じまいの代行を依頼

「墓を残しておくほうが心苦しい」

墓じまいしたあとの遺骨の行き先

「迷惑をかけたくない」

死後を第三者に託す人たち

墓参りは「迷惑」か

増加の一途をたどる無縁墓

無縁墓の対応に悩む自治体

自治体が次々と合同墓を設置

スマートフォンのなかで故人をしのぶ

生前に家族へのメッセージ動画を撮影

一人息子への思い

横のつながりの墓

墓のない多様な弔いのかたち

葬式の小規模化も進む

ライフスタイルとともに多様化する弔い

故人も家族も安心できる弔い方を考える

第四章 誰に死後を託すか

終活ビジネス、新規参入続々

墓石業者が倒産

倒産した会社の霊園に眠る死者たち

価格競争の末に業績が悪化

「お墓を建てる気力がなくなった」

裏切られた契約者

経営者を直撃

踏みにじられた夫婦の思い

顧客の信頼を裏切る終活トラブル

生前契約を市がサポート

思い詰めた姉妹を救ったエンディング・サポート

おしどり夫婦、また一緒に

横須賀市が始めた新たな試み

「わたしの終活登録」の利用者

機能した登録サービス

家族と友人に見守られ旅立った男性

利用者と市、どちらにもメリットがある事業

浮いた予算で学習支援事業

郊外を襲う急激な高齢化

大和市「おひとり様などの終活支援事業」

社会の変化に迅速に対応する台湾

安心して死んでいける社会のために

〈寄稿〉死者を無縁化させない社会とは 小谷みどり

「さまよう遺骨」はこうして生まれた

死後を託せる人はいますか?

福祉の対象を「ゆりかごから墓場まで」に

死後のことを考え、その意思を託す人を見つけよう

生前に準備しておきたいこと

血縁に頼らない緩やかな人間関係を築く

おわりに──「弔いを見つめ直すとき」

こうした報道番組では、世の中の知らなかった現実を目の当たりにすることが多いのですが、遺骨・お墓についても知られざる実態や、決して他人事ではないかもしれない事実を突きつけられます。

第一章 遺骨が捨てられる?!

火葬場やコインロッカー、電車への置き去り……遺骨の入った骨壷がそんなふうに扱われる件数が年々増えているそうです。2012年からの5年間に、警察に届けられた遺骨の置き去りは411件にものぼるという、衝撃的な実態と背景に迫ります。

これらの行為は刑法190条による遺骨遺棄の容疑にかかるところ、廃棄したという故意が特定できなければ「落とし物」として扱われるそうで、その「落とし物」は地方自治体が預かっているケースが多いのだそう。こうした無縁遺骨を扱う神奈川県横須賀市のケースから、この問題の根深さ、担当者のやるせなさ、社会の歪みなど、さまざまな思いが交錯する章です。

「えっ!? 大事な人の骨壷を捨てるなんて」と思った方がほとんどでしょうが、捨てる人、捨てられる遺骨はどんな人なのか、一度思いを巡らせてみることは、身近なお墓を考える過程でも必要なことなのかもしれません。

第二章 遺骨を手放したい人々

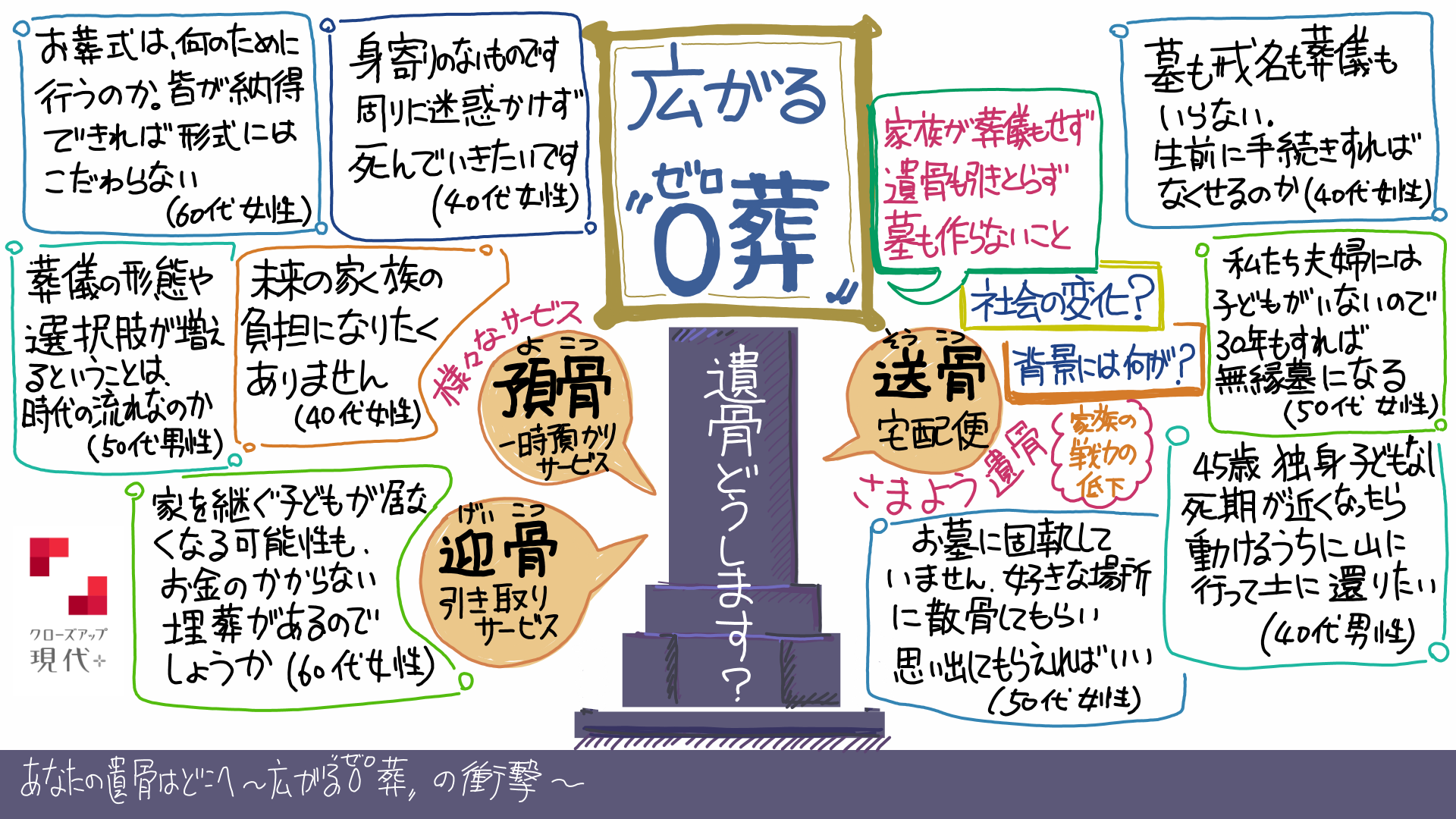

2016年9月の放送回「あなたの遺骨はどこへ ~広がる“ゼロ葬”の衝撃~」に取材をもとに構成されているであろう章です。番組の内容がHPに1枚の「スケッチ・ノーティング」としてまとめられていました。

本書内では直接触れられていませんが、「0(ゼロ)葬」とは「家族が葬儀もせず遺骨も引きとらず、墓も作らないこと」をいいます。2014年に宗教学者の島田裕巳氏が著書で提唱した、究極の葬り方といえるものです。

ゼロ葬の概念に近しい「自然葬」といわれる「散骨」についても、さまざまな想いやサービス(預骨、迎骨、送骨など)があり、それらの社会的背景をざっくりとまとめています。

もし「自然に還りたい」などなんとなく「散骨」をイメージしている人がいたら、対極と言えるような実態もあるのだと知っておくべきかもしれません。

第三章 急増する「墓じまい」と新たな弔いのかたち

第三章は、2018年4月放送の「急増する“墓じまい” 新たな弔いの形とは」の取材にもとづくものとなっています。

ディレクター自身が墓じまいをした経験から、視聴者や関係者のさまざまな声を聞きながら、墓石を建てない弔い方を提供するビジネスの最前線や、それを選ぶ人たちへ丁寧に取材をしています。

ライフスタイルの急速な変化によって多様化する、日本のお墓の置かれた状況をざっと知ることができるのではないでしょうか。

お墓に対する考え方は人それぞれ異なり、家族や親族間でも意見がぶつかることもあります。たとえ墓じまいをするにしても、お墓の行く末を考え向き合うことが先祖や、家族の在り方を考えることになる、と締めくくっていました。

第四章 誰に死後を託すか

愛知県で霊園業も営んでいた墓石業者が倒産したという事件を追っていて、衝撃的です。すでに遺骨が納まっているお墓もあれば、墓石だけ建ててあるもの、全額を支払ったまま墓石が建てられず放置された人々が多数いるのに、管理者不在となってしまったというのです。

このような「終活」ブームに煽られた不幸なトラブルを避けるために、どうしたらよいのか。

横須賀市がはじめているという終活をサポートする事業や、「おひとりさま」向けの対策が機能しはじめている事例にはほっとさせられることもあります。また、台湾の台北市の葬式や埋葬への公的な取り組み例は、日本と近しい文化を持つ国としてとても参考になります。

無法地帯になりかねない終活ビジネスへの警鐘が、国や自治体への働きかけにつながることを望みつつ、ひとりひとりが自覚して、安心できるサポートやサービスを選ぶ意識が大切になりそうです。

まとめ『さまよう遺骨 日本の「弔い」が消えていく』

本作は、NHK取材班が誠実・真面目に向き合った取材の集大成であり、番組だけでは終われない問題意識を突きつける力作でした。内容は重い部分もありますが、新書版でさらりと読めるので、「現状を知る」という意味でもおすすめしたい一冊です。

人が遺骨となるとき、それは当然死後のことですから、思う通りにはならないことも多いのだけれど、想定できることや手を打てることは多くあるんですよね。

死後の本人がどう思うのかは知る由がなくても、残された社会にとって「さまよう遺骨」があるという現実。その性質上、議論の余地も大いにあるところではないかと思います。NHKさんには継続して追ってほしいテーマですね。